永济在哪个省

一、永济在哪个省

永济

山西省永济市

市情介绍

永济古称蒲坂,史为舜都,地处山西省西南端,晋、秦、豫“黄河金三角”区域中心,总面积1221.06平方公里,全市辖7镇3个街道,人口43万。1994年1月经国务院批准撤县设市。

永济,古称蒲坂,传为舜都,位于山西省西南部,地处晋、秦、豫“黄河金三角”区域中心。这里历史悠久,人文荟萃,是中华民族的发祥地之一。境内古蒲州城濒临黄河,古为畿辅重镇,曾建中都,是古代全国六大雄城之一。永济历代明贤辈出,舜帝、柳宗元、王维、聂夷、杨贵妃、司空图、马远、杨博等堪称历代英杰,声名远扬。

“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”这首著名诗人王之涣写的《登鹳雀楼》中的鹳雀楼就位于永济市内黄河岸边,它同武汉的黄鹤楼、湖南 的岳阳楼、江西南昌的滕王阁一起,并称中国的四大历史文化名楼,同时也是四大名楼中唯一位于中国北方和黄河岸边的文化历史名楼。

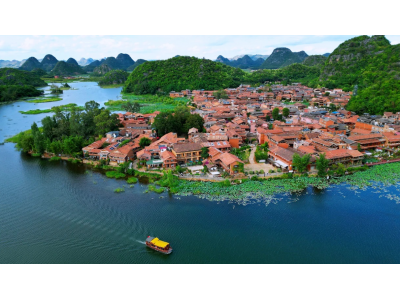

永济市内的普救寺,是元代著名剧作家王实甫《西厢记》中崔盈盈和张生缘定三生的地方,也成了千千万万青年人追求爱情的圣经。“愿天下有情人都成眷属”,也成了人们对追 求爱情的祝愿和向往。

永济市黄河岸边的蒲津渡遗址和铁牛馆,在1991年,黄河岸边古蒲津渡遗址出土的四尊唐朝开元年间铸造的每个重达60吨左右的大铁牛,模型在人民大会堂展出,震动了世界考古界、冶金界、工艺美术界。

国家级森林公园,国家级风景名胜区——五老峰,山川秀丽,风景独特。早在史前时代,文字出现以前,五老峰就是中国研究、解读、传授结绳记事《河图》的地方。这里可以说是中国最早的研究院和大学。

历史

古称蒲坂,相传为舜帝之都。战国时属于魏国,称蒲邑。秦置蒲坂县,王莽时改蒲城。东汉复名蒲坂县。隋开皇十六年(596年)析蒲坂县置河东县,大业二年(606年)省蒲坂入河东县。至明洪武二年(1369年)省河东县入蒲州。清雍正六年(1728年)升为蒲州府,并设附郭永济县,以境内永济渠命名。1912年废府存县,1958年与安邑、解虞、临猗三县合并为运城县(现运城市)。1961年析运城县复置永济县。1994年1月撤县设市,目前隶属于地级运城市。

经济

永济的工业以轻工业为主,有国家大型企业铁道部北车集团电机厂,为全国铁路电机城,还有俩座大型发电厂。农业主产小麦、棉花、淡水鱼等。

物产

矿产有磷、石英砂、石灰岩、白云石、铁、铅锌、金、铜、红玛瑙等。

野生动物有野猪、野兔、野羊等。

土特产主要有桑落酒、蒲柿、黄河大鲤鱼。

文化和旅游

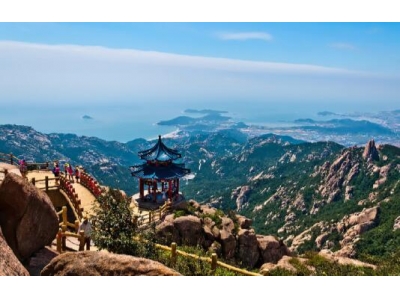

五老峰:道教名山,史称东华山。它和附近的古蒲州共同构成了一处国家重点风景名胜区。

永济盛产芦笋,种植面积20万亩,居世界之首。附近聚集了数十家芦笋加工企业,芦笋罐头的产量和出口量居全国之首。

二、三年级下册8月15中秋节,王维写的思念家乡的诗句?

独在异乡为异客每逢佳节倍思亲出处:

九月九日忆山东兄弟

九月九日忆山东兄弟

作者:王维 (唐)

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

译文

一个人独自在他乡作客,每逢节日加倍思念远方的亲人。

遥想兄弟们今日登高望远时,头上插满茱萸只少我一人。

注释

九月九日:即重阳节。古以九为阳数,故曰重阳。

忆:想念。

山东:王维迁居于蒲县(今山西永济市),在函谷关与华山以东,所以称山东。

异乡:他乡、外乡。

为异客:作他乡的客人。

佳节:美好的节日。

创作背景

此诗是王维十七岁时写下。王维当时独自一人漂泊在洛阳与长安之间,他是蒲州(今山西永济)人,蒲州在华山东面,所以称故乡的兄弟为山东兄弟。

赏析

王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。这首诗就是他十七岁时的作品。和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。

此诗写出了游子的思乡怀亲之情。诗一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳节的风俗而登高时,也在怀念自己。诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。其中“每逢佳节倍思亲”更是千古名句。

三、石家庄电机厂待遇如何

我就是石家庄大牛电机厂的,这里是国营,待遇还不错。

不过你要弄清楚,你是签在了西安分厂还是石家庄公司 最好签在人事处

永济环境也挺好,再怎么说也是旅游城市。

石家庄电机厂啊,我是在石家庄电机厂长大的,应该是石家庄环境最好的吧,呵呵。电机场是石家庄最好的厂,因营嘛。不过这些年效益没前些年好吧,不过好像全国都这样。在石家庄好好生活是没有问题的。

四、古诗八十首里有哪些是描写西部的诗句

早发白帝城

李 白

朝辞白帝彩云间,

千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,

轻舟已过万重山。

[注释]1.白帝:四川省奉节县东白帝山,山上有白帝城,处长江上游。2.江陵:湖北省江陵县,处长江中游。3.啼:叫。

[简析]这是一首传诵千古的七言绝句。

公元758年春,李白因参加永王李璘幕府事被牵连,流放夜郎(今贵州省西部),行至白帝城才得赦免。在返回江陵途中,写下了这首诗,抒发了诗人愉悦的心情。

“朝辞白帝彩云间”,首句写诗人的回想,点出开船的时间是早晨,地点是白帝城。“彩云间”是写白帝城的高。彩云缭绕与诗人遇赦的喜悦之情十分和谐。 “千里江陵一日还”,次句写诗人的意愿,形容船行之速,千里江陵只要一天即可到达。诗人用夸张的手法,写了长江一泻千里之势,同时也抒发了诗人“归心似箭”的心情。

第三、四句形象地描绘轻舟快驶的情形。“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,两岸猿猴的叫声还没停止,可那轻快的小船已经驶过了千山万岭。这两句诗人先写猿声,继写轻舟,用一个“已”字把“啼不住”和“过万重山”联结起来,借猿声回响衬托轻舟的快捷,这种修辞手法是十分巧妙的。诗人急欲东归的心情,洋溢于诗的明快的节奏之中。

全诗写景抒情,写的是轻捷明快之景,抒的是轻快愉悦之情,达到了情景交融的地步。

塞下曲

卢纶

月 黑 雁 飞 高,

单 于 夜 遁 逃。

欲 将 轻 骑 逐,

大 雪 满 弓 刀。

[注释]1.塞下曲:古时边塞的一种军歌。2.月黑:没有月光。3.单于(chán yú ):匈奴的首领。这里指入侵者的最高统帅。4.遁:逃走。5.将:率领。6.轻骑:轻装快速的骑兵。7.逐:追赶。

[简析]这是卢纶《塞下曲》组诗中的第三首。卢纶曾任幕府中的元帅判官,对行伍生活有体验,描写此类生活的诗比较充实,风格雄劲。这首诗写将军雪夜准备率兵追敌的壮举,气概豪迈。

前两句写敌军的溃逃。“月黑雁飞高”,月亮被云遮掩,一片漆黑,宿雁惊起,飞得高高。“单于夜遁逃”,在这月黑风高的不寻常的夜晚,敌军偷偷地逃跑了。“单于”,原指匈奴最高统治者,这里借指当时经常南侵的契丹等族的入侵者。

后两句写将军准备追敌的场面,气势不凡。“欲将轻骑逐”,将军发现敌军潜逃,要率领轻装骑兵去追击;正准备出发之际,一场纷纷扬扬的大雪,刹那间弓刀上落满了雪花。最后一句“大雪满弓刀”是严寒景象的描写,突出表达了战斗的艰苦性和将士们奋勇的精神。

本诗情景交融。敌军是在“月黑雁飞高”的情景下溃逃的,将军是在“大雪满弓刀”的情景下准备追击的。一逃一追的气氛有力地渲染出来了。全诗没有写冒雪追敌的过程,也没有直接写激烈的战斗场面,但留给人们的想象是非常丰富的。

作者简介:卢纶(748-800),字允言,河中蒲(今山西永济县)人。唐代诗人。

竹枝词

刘禹锡

杨柳青青江水平,

闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,

道是无晴还有晴。

[注释]1. 竹枝词:巴渝(今四川省重庆市)一带的民歌。歌词杂咏当地风物和男女爱情,富有浓郁的生活气息。这一优美的民间文学形式,曾引起一些诗人爱好并仿制。刘禹锡仿作的《竹枝词》现存十一首。2. 晴:与“情”同音,诗人用谐音双关的手法,表面上说天气,实际上是说这歌声好像“无情”,又好像“有情”,难以捉摸。

[简析]这首诗摹拟民间情歌的手法,写一位初恋少女听到情人的歌声时乍疑乍喜的复杂心情。

首句“杨柳青青江水平”即景起兴。这是一个春风和煦的日子,江边杨柳依依,柳条轻拂着水面;江中流水平缓,水平如镜。

次句“闻郎江上唱歌声”叙事。在这动人情思的环境中,这位少女忽然听到了江面上飘来的声声小伙子的歌声。这歌声就像一块石头投入平静的江水,溅起一圈圈涟漪一般,牵动了姑娘的感情波澜。

三、四两句“东边日出西边雨,道是无晴还有晴”,写姑娘听到歌声后的心理活动。她心中早就爱上了这个小伙子,但对方还没有明确表态。今天从他的歌声中多少听出了点情意,于是她觉得:这个人的心就像捉摸不定的天气一样,说它是晴天吧,西边却下着雨;说它是雨天吧,东边却又出着太阳。“道是无晴却有晴”一句,诗人用谐音双关的手法,把天“晴”和爱“情”这两件不相关的事物巧妙地联系起来,表现出初恋少女忐忑不安的微妙感情。

这首诗语言平易,诗意清新,情调淳朴,历来受到读者喜爱。

题西林壁

苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

[注释]1. 西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。这首诗是题在寺里墙壁上的。2. 缘:因为。3. 此山:指的是庐山。

[简析]

苏轼由黄州贬赴汝州任团练副使时经过九江,游览庐山。瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。《题西林壁》是游观庐山后的总结,它描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

开头两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见。庐山是座丘壑纵横、峰峦起伏的大山,游人所处的位置不同,看到的景物也各不相同。这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

后两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。游山所见如此,观察世上事物也常如此。这两句诗有着丰富的内涵,它启迪我们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

这是一首哲理诗,但诗人不是抽象地发议论,而是紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,故而亲切自然,耐人寻味。

商山早行

温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

作者背景

温庭筠(812-870),唐代诗人。本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县)人,出生在京兆鄠(hù)县(今陕西户县)。才思敏捷,参加考试,八叉手即写成八韵,人称“温八叉”。诗与李商隐齐名,时号“温李”。又擅长填词,是最早大量写词的作家。

注词释义

商山:又名楚山,在今陕西商州市东南。

征铎:车马旅行时用的响铃。

槲:一种落叶乔木。叶子在冬天虽枯而不落,春天树枝发芽时才落。

枳:一种落叶灌木或小乔木。春天开白花,果实似橘而略小,酸不可吃,可用作中药。

驿:古代道路沿途专供递政府文书的公务人员休息、住宿的地方。

杜陵:地名,在今陕西西安东南,作者曾在此寓居。

凫雁:凫,野鸭;雁,一种候鸟,春来往北飞,秋天往南飞。

古诗今译

征铎鸣响催促旅人起程,刚上路就伤悲离开故乡。鸡鸣声伴有屋顶的残月,足迹已踏乱桥上的新霜。槲树的叶子落满了山路,枳树的白花只点缀驿墙。回想夜来甜蜜的故乡梦,满眼是凫雁散布在池塘。

名句赏析——“人迹板桥相。”

这是一幅早行图。它通过鲜明的艺术形象,真切地反映了封建社会里一般旅人的某些共同感受。

首句表现“早行”的典型情景,概括性很强。清晨起床,旅店里外已经叮叮当当,响起了车马的铃铎声,旅客们套马、驾车之类的许多活动已暗含其中。第二句固然是作者讲自己,但也适用于一般旅客。“在家千日好,出外一时难”。在封建社会里,一般人由于交通困难、人情淡薄等许多原因,往往安土重迁,怯于远行。“客行悲故乡”这句诗,很能够引起读者情感上的共鸣。

三、四两句,历来脍炙人口。这两句诗可分解为代表十种景物的十个名词:鸡、声、茅、店、月,人、迹、板、桥、霜。“鸡”和“声”结合在一起,不是可以唤起引颈长鸣的视觉形象吗?“茅店”、“人迹”、“板桥”,也与此相类似。

这两句纯用名词组成的诗句,使早行情景宛然在目,确实称得上“意象具足”的佳句。紧接着诗人将镜头转向两种植物,一方面暗示出季节,同时也点明商山的风物特征。面对眼前独特的山景,诗人不禁想起夜里梦到故乡的情景,那儿没有这些绿叶白花的树木,却是野鸭、鸿雁栖满了堤岸曲折的池塘。这段对梦境的回味,不仅贴合商山早行的具体情境,也照应了开头的“客行悲故乡”,将诗人的羁愁旅思和对故乡的思念表达得淋漓尽致。

《商山早行》确实写得很美,尤其是“鸡声茅店月,人迹板桥霜”两句,作者仅用了几个名词,就生动的勾勒出一幅充满形、神、影、色美感的山村早春拂晓图,今天读来,一千多年前的商山路上早春拂晓的风光景物仍然历历在目,倍觉亲切。关于这首诗历来论家很多,但有些注释多有牵强附会,想当然的解说。比如首句“晨起动征铎”。多解为早晨起来“摇动征车上的铃子”。铎是铃不错,《古汉语字典》中的解释是“挂于牛马颈下或屋檐下的小铃。”按照温氏当时穷困潦倒的实际情况,恐怕很难乘坐着车子长途旅行的。同时,倘若坐上车子恐怕也很难看到河上架的木板桥上人踩霜的脚印。因此,这一句确切一点说,应是店主敲响店铺屋檐下挂着的铎(铃),催客人起来上路。再是第四句“人迹板桥霜”中的“板桥”。大概生活在商洛山中的人都经历过,二十世纪七十年代以前,无论是丹江还是山里的其它河流小溪,凡是村庄前后的河水上,都架设着木板桥(有的也用原木),供山民上山下地劳作和旅人行走,免去脱鞋涉水之苦。这种木板桥一般是在洪期过后的秋季架设,第二年的初夏洪期到来前拆掉。在深秋初冬和早春降霜的日子,早上人走在桥上,总可以看到桥板面上结着薄薄一层白霜,脚踩过去,也会留下清晰的印迹。“人迹板桥霜”一句,正是这一景象的生动真实写照。至于现在商州西北四十里的板桥镇,与温氏的这首诗更不可能有任何关系。因为,板桥镇并不在商山道上,而且离这条大道很远,温庭筠绝不会绕到那么远的地方去过“木板桥”。关于“槲叶落山路,枳花明驿墙”两句,有的注释以“槲叶落”,而且有霜迹,就说这首诗写的是“晚秋”景象,也是纯粹的想当然之说。“槲”树属壳斗科,乔木,叶阔大,卵形。商州老百姓都知道“槲叶”是什么,而且用它衬蒸馍笼,端阳节用它包粽子。槲叶秋冬季并不落,而是枯黄在枝上,到第二年春天新叶萌发时枯叶才脱落。“枳”,商州人俗称“铁梨寨”。枳木多丛生,叶少刺多而粗,春天开白花,果实象桔,深绿色,味苦涩不能食。枳木多生长在河堤、畔或人家场院墙边。有的人家还把它当作篱笆栽植。现在已少见了,二十世纪五十年代,丹江两岸河堤和村庄旁随处可见。这两句也是早春时节商山道上景物的真实描绘。“枳花明驿墙”一句中的“明”字就用得非常巧妙而确贴。因为在拂晓前的月光下,驿站墙外边一片白色的枳实花,显得特别的明亮耀眼。总之,这首五言律诗无论是写景抒情,还是用字、声律都是十分讲究,表现了很高的艺术技巧。第一联与第四联首尾照应,抒发了诗人远途跋涉,思念故乡的辛苦和仕途不得意的失落无助情怀,第二、三联以眼前生动而又清寂的景象,既照应了诗题的“山路早行”,也映衬出诗人当时心情的凄清落寞。全诗情景浑然一体,感人至深。

【品评】

这首诗之所以为人们所传诵,是因为它通过鲜明的艺术形象,真切地反映了封建社会里一般旅人的某些共同感受。商山,也叫楚山,在今陕西商县东南。作者曾于唐宣宗大中末年离开长安,经过这里。

首句表现 “ 早行 ” 的典型情景,概括性很强。清晨起床,旅店里外已经叮叮当当,响起了车马的铃铎声,旅客们套马、驾车之类的许多活动已暗含其中。第二句固然是作者讲自己,但也适用于一般旅客。 “ 在家千日好,出外一时难 ” 。在封建社会里,一般人由于交通困难、人情浇薄等许多原因,往往安土重迁,怯于远行。 “ 客行悲故乡 ” 这句诗,很能够引起读者情感上的共鸣。

三、四两句,历来脍炙人口。梅尧臣曾经对欧阳修说:最好的诗,应该 “ 状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外 ” 。欧阳修请他举例说明,他便举出这两句和贾岛的 “ 怪禽啼旷野,落日恐行人 ” ,并反问道: “ 道路辛苦,羁旅愁思,岂不见于言外乎? ” (《六一诗话》)李东阳在《怀麓堂诗话》中进一步分析说: “‘ 鸡声茅店月,人迹板桥霜 ' ,人但知其能道羁愁野况于言意之表,不知二句中不用一二闲字,止提掇出紧关物色字样,而音韵铿锵,意象具足,始为难得。若强排硬叠,不论其字面之清浊,音韵之谐舛,而云我能写景用事,岂可哉! ”“ 音韵铿锵 ” , “ 意象具足 ” ,是一切好诗的必备条件。李东阳把这两点作为 “ 不用一二闲字,止提掇紧关物色字样 ” 的从属条件提出,很可以说明这两句诗的艺术特色。所谓 “ 闲字 ” ,指的是名词以外的各种词;所谓 “ 提掇紧关物色字样 ” ,指的是代表典型景物的名词的选择和组合。这两句诗可分解为代表十种景物的十个名词:鸡、声、茅、店、月、人、迹、板、桥、霜。虽然在诗句里, “ 鸡声 ” 、 “ 茅店 ” 、 “ 人迹 ” 、 “ 板桥 ” 都结合为 “ 定语加中心词 ” 的 “ 偏正词组 ” ,但由于作定语的都是名词,所以仍然保留了名词的具体感。例如 “ 鸡声 ” 一词, “ 鸡 ” 和 “ 声 ” 结合在一起,不是可以唤起引颈长鸣的视觉形象吗? “ 茅店 ” 、 “ 人迹 ” 、 “ 板桥 ” ,也与此相类似。

古时旅客为了安全,一般都是 “ 未晚先投宿,鸡鸣早看天 ” 。诗人既然写的是早行,那么鸡声和月,就是有特征性的景物。而茅店又是山区有特征性的景物。 “ 鸡声茅店月 ” ,把旅人住在茅店里,听见鸡声就爬起来看天色,看见天上有月,就收拾行装,起身赶路等许多内容,都有声有色地表现出来了。

同样,对于早行者来说,板桥、霜和霜上的人迹也都是有特征性的景物。作者于雄鸡报晓、残月未落之时上路,也算得上 “ 早行 ” 了;然而已经是 “ 人迹板桥霜 ” ,这真是 “ 莫道君行早,更有早行人 ” 啊!

这两句纯用名词组成的诗句,写早行情景宛然在目,确实称得上 “ 意象具足 ” 的佳句。“ 槲叶落山路,枳花明驿墙 ” 两句,写的是刚上路的景色。商县、洛南一带,枳树、槲树很多。槲树的叶片很大,冬天虽干枯,却存留枝上;直到第二年早春树枝将发嫩芽的时候,才纷纷脱落。而这时候,枳树的白花已在开放。因为天还没有大亮,驿墙旁边的白色枳花,就比较显眼,所以用了个 “ 明 ” 字。可以看出,诗人始终没有忘记 “ 早行 ” 二字。

旅途早行的景色,使诗人想起了昨夜在梦中出现的故乡景色: “ 凫雁满回塘 ” 。春天来了,故乡杜陵,回塘水暖,凫雁自得其乐;而自己,却离家日远,在茅店里歇脚,在山路上奔波呢! “ 杜陵梦 ” ,补出了夜间在茅店里思家的心情,与 “ 客行悲故乡 ” 首尾照应,互相补充;而梦中的故乡景色与旅途上的景色又形成鲜明的对照。眼里看的是 “ 槲叶落山路 ” ,心里想的是 “ 凫雁满回塘 ” 。 “ 早行 ” 之景与 “ 早行 ” 之情,都得到了完美的表现。 (霍松林)

温庭筠,字飞卿,山西祁县人。是晚唐颇有影响的一位诗词名家。生于唐宪宗元和七年(公元812年),卒年说法不一,有的说死于公元870年,有的说死于公元886年。据他说,他的祖上温彦博曾在唐贞观年间做过宰相。应该算是名门后裔。可是到他时已是家境衰微,失去昔日祖上的辉煌了。

温庭筠貌丑好色,不修边幅,行为放荡,但是天资聪慧,文思敏捷,而且精通音律,擅长诗赋。因此,他在士大夫中名声不好,认为他“有才无行”、“德行无取”。在唐文宗、唐宣宗年间他曾三次参加进士考试,都名落孙山。所以他在政治上一生是不得意的,只做过一些小官。早年他曾出入于宰相令狐 的书馆,还颇受器重,可是后来他埋怨令狐为他的求取功名没有帮助,就给予嘲讽,于是与令狐交恶。令狐镇守淮南时,他路过时也不肯去拜访,却不争气去逛妓院,而且醉酒闹事,被令狐暗中派人把他还打了一顿,连牙齿都打断了。后来杨收当宰相,起用他担任国子助教,还参与主持秋试。结果他对一位叫邵谒的考生讽刺时政的文章大加称颂,触犯了权贵,杨收就撤了他的官。此后他四处流落,穷困潦倒而死。他的这首《商山早行》诗,大概是写于唐懿宗咸通元年春天(公元859年),从长安去襄阳投靠徐商时。当时他已是近50岁了。

温庭筠诗词文章都很有特色,但总的说来他的文不如诗,诗不如词。他的诗词思想内容比较狭窄单薄,多为香软艳丽的描写女性篇章,但艺术水平很值得称道。尤其是他的词,对后世影响较大,历代把他称为“花间派”词风的鼻祖。